営業時間:平日 9:00〜18:00(土日祝休)

- ホーム

- リウムスマイル!ホム育ブログ

- お店・サロンオーナーにオススメの本

- 経営には歴史。出口治明『人類5000年史Ⅰ』を読む

経営には歴史。出口治明『人類5000年史Ⅰ』を読む

2018/02/18人間の脳の容積は人類誕生いらいそんなに変わっていない。

だから、人間の考える事も変わっていない。

歴史にはそれが現れている。

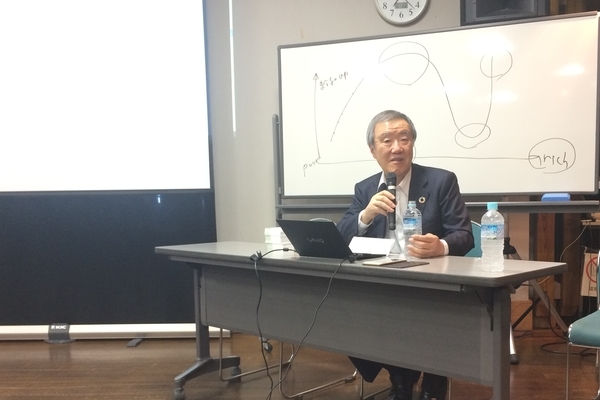

ライフネット生命創業者の出口さんの公演を聞きに行った時、冒頭でこのようなことをおっしゃったのです。

人間は見たいものしか見ない。自分が望むように世界を(偏見で)見てしまう。

そして、判断を誤る。

偏見のない目で世界を見るには、歴史を学ぶのが良い。

ということで、出口さんの書かれた『人類5000年史Ⅰ』を読んでみました。

これ、サロンとかフリーランスとか、経営者は読むと良いですよ。

歴史は偏見から自由になるための教養

人類5000年の歴史のうち、BC三〇〇〇年ごろから、紀元一年までの最初の3000年バババーンと解説されて行きます。

このような大きな流れで、人類の歴史を解説してもらうと、人類のターニングポイントみたいなものが浮かび上がり、なかなかスリリングです。

そして、出口さんのお考えが「偏見からの自由」ってことなんだな〜というのが端々にでてきてニヤリとしてしまいます。

たとえば、人種問題について

言語の力を駆使して世界中に散らばっていったホモ・サピエンスは、それぞれの地に適応していきました。俗に、人種という言葉があり、毛髪、眼球の色、皮膚の色等をベースに、黒色人種(ネグロイド)、黄色人種(モンゴロイド)、白色人種(コーカソイド)といった区別を行う人がいないわけではありません。しかし、現在の学問の世界では、こういった区別には科学的な根拠や意味合いは全くなく、ホモ・サピエンスが長いグレートジャーニーの過程で各地の気候風土に適応して外見が少し変化しただけのことに過ぎない、という理解がなされています。そもそも、違う種であれば正常な子供が生まれるはずがありません。黒人と白人の違いなどという本に出会ったら、眉に唾をつけて対処したいものです。ユダヤ人や日本人の優位性などといった話も、同工異曲です。018

また、子育てについて

人間は、出産後に脳を急成長させます。脳の成長のためにはたくさんのエネルギーが必要なので、身体の成長は後回しにされます。だから人間は、成人になるまで長い時間がかかるのです。人間は、ロビン・ダンバー(一九四七-)によれば、一五〇人(ダンバー数)ぐらいの小グループで移動し狩猟採取の生活を送っていたといわれています。みんなで乳幼児に向いた特別な食物を運んでくる必要があったことから(共同育児)、人間の社会性が高まったのです。日本で話題に上る「三歳児神話」のような話は、人間の歴史上はどこにも出てこないのです。020

障害者について

シュメールは、また、弱者や障害者を受け入れる社会でもあったようです。シュメール人は、人間は神が粘土を捏ねて造ったと考えていました。たくさんの人間を創るためには、神はなかなか休むことができません。神はビールで疲れを癒します。そして酔ったまま粘土を捏ねたなで、障害者が生まれたのです。したがって障害者を生んだ責任は神にある、だから障害者には簡単な神殿の仕事などを与えて社会に受け入れたのです。そこには、障害者を社会から「隔離する」という発想は、端からありませんでした。056

成長と自然破壊について

戦国初期の人、墨子(BC四七〇-三九〇頃)は、高度成長に伴う自然破壊を憂い、節約型社会、小国を理想とする立場から、兼愛(普遍的な人類愛)と公利(浪費のいましめと助け合い)と尚賢(「賢い者を尚ぶべし」という、出身に囚われない人材活用)と非攻(専守防衛、非戦論)など一〇論を説いて、孔子が開いた儒家と並ぶ一大教団の祖となりました。高度成長を肯定する儒家とは、厚葬の是非を巡って激しく対峙しました。現在では、儒家、墨家、兵家、道家(老子)などはあまり時をおかずしてほぼ同時期に誕生したと考えられています。洋の東西を問わず、成長を疑問視する党派は少数派に甘んじるのが常です。普通の人間は、生活水準を落とすことになかなか耐えられないからです。そうなると少数派は自らを守るため団結を強めます。墨家は、やがて、その強固な教団性の故に、権力の弾圧を受けていち早く姿を消すことになるのです。168

偏見から離れ、(できるだけ)あるがままに現実を見て、判断できる経営者になるヒントがここにはあると感じるのです。

また、最近、歴史にけっこう偏った思想を乗せ語る方が多いので、歴史の素養のない方は鵜呑みにしてしまっているのを目にします。

人を育てるのが仕事の経営者であれば、ネット上に流布しているトンデモ歴史言説に対しても、自分の脳で判断し、次世代の日本が知性的な国であるように、歴史を伝えることができるようになりたいものです。

自分ために、次の世代のためにも、歴史をちょっぴり勉強してみるも良いと思います!!

関連エントリー

-

年に一回くらい、コンセプトを見直す

あなたのお商売の厚みを作る年に一度の「下ごしらえ」という習慣。 僕たちが生きる世界というものは、刻一

年に一回くらい、コンセプトを見直す

あなたのお商売の厚みを作る年に一度の「下ごしらえ」という習慣。 僕たちが生きる世界というものは、刻一

-

発信疲れに効いたホームページ作成の事例

SNS発信に疲れた片付けコンサルタントがホームページで手に入れた好循環 ある地方都市で、訪問片付けを

発信疲れに効いたホームページ作成の事例

SNS発信に疲れた片付けコンサルタントがホームページで手に入れた好循環 ある地方都市で、訪問片付けを

-

買いにくさを回避する「商品構成」という考え方

高額・長期メニューにお申し込みが入らないときに直すべきポイント サービスはとても良いはずなのに、なぜ

買いにくさを回避する「商品構成」という考え方

高額・長期メニューにお申し込みが入らないときに直すべきポイント サービスはとても良いはずなのに、なぜ

-

ホームページはあなたの誠意

「SNSだけで十分」は本当?スモールサービスに丁寧なホームページが必要な理由。 「ホームページって、

ホームページはあなたの誠意

「SNSだけで十分」は本当?スモールサービスに丁寧なホームページが必要な理由。 「ホームページって、

-

ここからは有料です。は難しい

スモールサービスは小細工なしの全出し発信がうまくいく。 ノウハウは包み隠さずブログやSNSで出しまし

ここからは有料です。は難しい

スモールサービスは小細工なしの全出し発信がうまくいく。 ノウハウは包み隠さずブログやSNSで出しまし

-

イベントをお商売につなげる3つの導線

イベントをお商売の入り口に変える仕組みづくり イベントって本当に楽しいものですよね。たくさんの方との

イベントをお商売につなげる3つの導線

イベントをお商売の入り口に変える仕組みづくり イベントって本当に楽しいものですよね。たくさんの方との