修行とは何か。内田樹『修行論』を読む

2018/11/16相手を自分が身に着けた技術で喜ばせる仕事をする人、つまり専門サービス業の人おかれましては、

一生が修行である。

と心得ておられることでしょう。

私もそうです。セラピストさんも、ヒーラーさんも、カウンセラーさんも、コンサルタントさんも、士業の先生も・・・そうですよね。

でも、修行って一体何やねん。

と思ったことありませんか。

この問に、哲学者が自らの武術の修行経験に基づき縦横無尽に考察したのが本書であります。

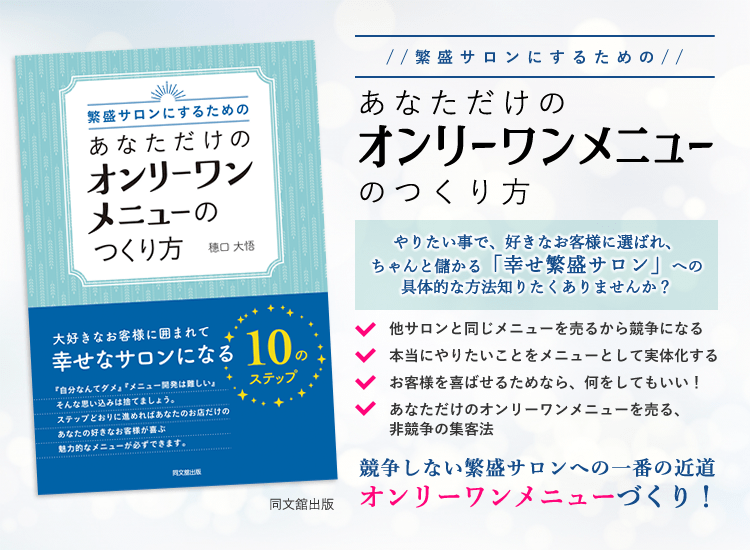

内田樹『修行論』

【目次】

まえがき

I 修業論——合気道私見

第1章 修業とはなにか

第2章 無敵とはなにか

第3章 無敵の探求

第4章 弱さの構造

第5章 「居着き」からの解放

最終章 稽古論

II 身体と瞑想

(1)瞑想とはなにか

(2)武道からみた瞑想

(3)「運身の理」と瞑想——武道修業のめざすもの

III 現代における信仰と修業

IV 武道家としての坂本龍馬

(1)修業——なぜ、司馬遼太郎はそれを描かなかったのか

(2)剣の修業が生んだ「生きる達人」

修行という行為に対して、丁寧にかつ自由に考察されている本書。

僕が特に気になった2点を取り上げてみます。

キマイラ的生物

「私」と「相手」が敵対的に対峙しているのではない。まず「出会い」の事実があり、その後に、「出会ったもの」とは誰と誰かという遡及的な問が生まれる。

「出会い」が第一次的に出来する。この出来事の主人公は、「私」ではなく、「相手」でもない。「出会いそもの」なのである。私と相手は一つの身体を形成して、ある動作を成し遂げた。

(略)

二人の人間が対峙しているとき、その事態を「頭が二つ、体幹が二つ、手が四本、足が四本」のキマイラ的な生物が「ひとり」いる、というふうにとらえる。

ここ読んだ時おもわず、おおお〜と声を出してしまいました。

コンサルティングの途中、自分と相手の境界線が無くなり、ものすごく「重く」なる瞬間があるんですよね。

ボディケアの方は物理的接触があるので、感じやすいかもしれませんが、長く対人援助サービスをやっている人は経験があるのではないでしょうか。

僕的に、それはかなり気持ち悪い体験。

軽やかだった自分から、急に重くなるので、慌てて引っ込める的な(言葉にするのむずいな)

しかし、これは修行の成果なのか・・・もうすこし注意深く感じてみることにしましょう。

おのれを呪縛する枠組みからの解放

もう一つは、居付きに関する言及。

武術では固まっちゃう(動けなくなる)ことを「居着き」と言って嫌いますが、その概念を「生きる」レベルに拡張した考察。

要約すれば

学びを阻害する、自我への執着(居着き)こそが「無知」であり、「弱さ」である。

という感じでしょうか。

そして、そもそも自我とは

鏡像段階の幼児が「自我」概念を獲得するのは「自我というものがある方が、人間が生き延びる上では有利である」という類的な判断があったからである。

自我は生き残るための一個の道具に過ぎない。

として、獲得的な道具として分析される。ワオ!これって先に述べたキマイラ的身体感覚に繋がっていきますやん。

そもそも、自我とか無いねんから!

修行とは

喩えて言えば、「アメリカめざして船を漕いでいたら、竜宮城についてしまった」というようなものである。

その場合にその変化を、「上達」とか「向上」という相対的な言葉で言い表すことが適当であろうか。私は無理があると思う。武道における修業のプロセスは、「私は……」と名乗る修業の主体が、連続的に別のものに変容する歴程なのである。

僕たちの修行はどこへ向かうのか。

前編が示唆に富んだ本書、専門サービスを生業とする方は一度目を通す価値があると思います。